Et si l’Amérique à laquelle vous prêtez allégeance n’était pas celle qui dirige le show ?

Rédigé par Joshua Stylman via substack,

Le voile corporatif – La transformation cachée de l'Amérique

Résumé exécutif:

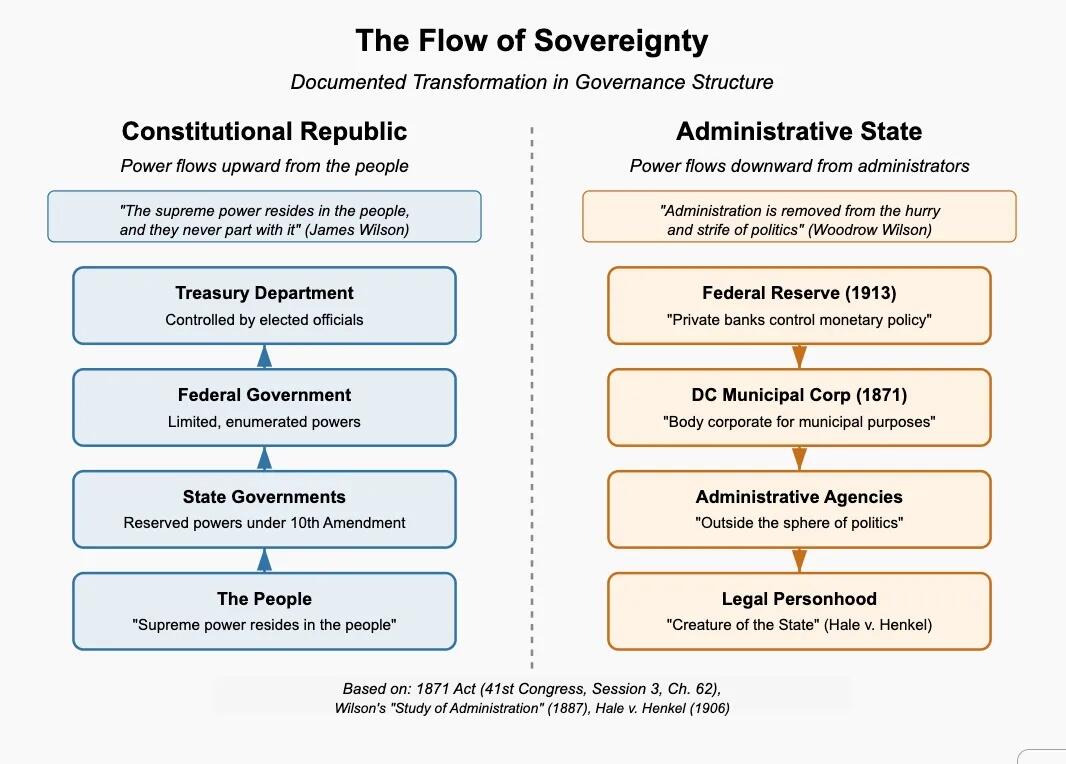

Et si l'Amérique à laquelle vous prêtez allégeance n'était pas celle qui dirigeait les affaires ? Cette enquête examine comment le système de gouvernance américain s'est fondamentalement transformé depuis 1871, à travers une série de changements juridiques, financiers et administratifs bien documentés. Les données révèlent une évolution progressive des principes constitutionnels vers des structures de gestion de type corporatiste – non pas par un événement unique, mais par une accumulation de changements progressifs s'étalant sur plusieurs générations, qui ont restructuré en douceur la relation entre les citoyens et l'État.

Cette analyse privilégie les sources primaires, identifie des tendances dans de multiples domaines plutôt que des événements isolés, et examine les corrélations chronologiques, en soulignant notamment comment les crises ont souvent précédé les initiatives de centralisation. En examinant les sources primaires, notamment les archives du Congrès, les documents du Trésor, les décisions de la Cour suprême et les accords internationaux, nous identifions comment :

Le langage et les cadres juridiques ont évolué des droits naturels vers les principes commerciaux

La souveraineté financière est progressivement transférée des représentants élus aux intérêts bancaires

Les systèmes administratifs ont de plus en plus servi de médiateur dans la relation entre les citoyens et le gouvernement

Ces données incitent à réexaminer en profondeur la souveraineté, la citoyenneté et le consentement modernes, au-delà des clivages politiques traditionnels. Pour l'Américain moyen, ces transformations historiques ont des implications concrètes. Les systèmes administratifs créés entre 1871 et 1933 structurent la vie quotidienne par le biais d'obligations financières, d'exigences d'identification et de conformité réglementaire, qui fonctionnent largement indépendamment des changements électoraux. Comprendre cette histoire éclaire pourquoi les citoyens se sentent souvent déconnectés de la gouvernance malgré les processus démocratiques formels : les systèmes gérant des aspects clés de la vie moderne (politique monétaire, réglementation administrative, identification des citoyens) ont été conçus pour fonctionner avec une indépendance substantielle par rapport au contrôle direct des citoyens.

Alors que les interprétations dominantes de ces évolutions mettent l’accent sur les besoins pratiques de gouvernance et la stabilité économique, les modèles documentés suggèrent la possibilité de changements plus fondamentaux dans la structure constitutionnelle américaine méritant un examen plus approfondi.

En naviguant sur Twitter, je suis tombé sur une référence étrange à la loi de 1871. Le message suggérait que les États-Unis avaient subi une transformation juridique secrète en 1871, passant d'une république constitutionnelle à une entité juridique où les citoyens étaient traités davantage comme des actifs que comme des souverains. Ce qui a retenu mon attention n'était pas l'affirmation elle-même, mais la confiance avec laquelle elle était formulée – comme si cette transformation fondamentale de l'Amérique était de notoriété publique.

Mon premier réflexe a été de rejeter cette affirmation comme une énième théorie du complot sur Internet. Une rapide recherche sur Google m'a conduit à une vérification des faits de PolitiFact, qui a réfuté le concept en le qualifiant de « pantalon en feu ». Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la brièveté avec laquelle ils esquissent une question historique complexe, mais leur méthodologie. Ils ont interrogé un seul expert juridique, n'ont cité aucun document primaire du Congressional Record, n'ont examiné aucune des décisions ultérieures de la Cour suprême faisant référence à la capacité des entreprises fédérales et ont ignoré la transformation financière documentée qui a suivi. J'ai remarqué que lorsque les vérificateurs de faits de l'establishment rejettent des affirmations avec une certitude aussi dédaigneuse tout en menant une enquête minimale, cela signale souvent un élément qui mérite d'être examiné plus attentivement. Ce schéma m'a incité à consulter moi-même le Congressional Record. Ce premier document a déclenché un fil conducteur qui a mené à cette enquête. Comme une porte inattendue dans une maison familière, je n'ai pu m'empêcher de me demander ce que j'avais bien pu croiser d'autre sans le remarquer.

Cette analyse se déroule en plusieurs sections interconnectées : nous examinerons d’abord le contexte historique de la loi de 1871 qui a réorganisé Washington D.C. en utilisant la terminologie des entreprises, et explorerons l’émergence de trois centres de pouvoir influents (Londres, la Cité du Vatican et Washington D.C.) aux liens financiers et diplomatiques avérés. Ensuite, nous retracerons la transformation des structures de gouvernance entre 1913 et 1933, en nous concentrant sur l’État administratif de Wilson et la création de la Réserve fédérale. Nous analyserons ensuite l’évolution des cadres juridiques qui ont redéfini la citoyenneté et le système monétaire, en particulier le concept de double identité distinguant les personnes physiques des personnes morales. Enfin, nous examinerons la souveraineté moderne à travers l’étude de cas ukrainienne, avant de proposer des réflexions sur la reconquête d’une gouvernance authentique. Tout au long de l’article, nous privilégierons les sources primaires et la reconnaissance de modèles plutôt que les coïncidences isolées, invitant les lecteurs à examiner les preuves et à tirer leurs propres conclusions.

Derrière l'illusion nationale

En poursuivant mes recherches, j'ai découvert qu'en 1871, un événement s'était effectivement produit à Washington D.C., méritant un examen plus approfondi. La « Loi visant à doter le District de Columbia d'un gouvernement » a été adoptée au lendemain de la guerre de Sécession, à une époque où les États-Unis étaient lourdement endettés auprès des banques internationales. Bien que traditionnellement considérée comme une simple réorganisation municipale, cette loi contient un langage et des structures singulières qui soulèvent de profondes questions quant à ses implications plus larges.

La loi a créé une « société municipale » pour DC avec un langage spécifique qui diffère sensiblement des documents fondateurs précédents à une époque de changements importants dans la finance internationale.

L'ouvrage méticuleusement documenté d'EC Knuth, « L'Empire de la City » , documente l'adoption de cette loi à une époque où les puissances financières internationales, concentrées dans la City de Londres, restructuraient activement leurs relations avec les États-nations. Knuth présente des preuves convaincantes de l'évolution de la souveraineté durant cette période, étayées par une documentation abondante tirée des archives du Congrès et d'autres sources primaires.

Notre compréhension des institutions est souvent façonnée par des influences invisibles. Comme l'a observé Edward Bernays : « Nous sommes gouvernés, nos esprits sont façonnés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. » Cela nous amène à nous interroger : notre compréhension fondamentale de la structure nationale ne serait-elle pas une autre réalité fabriquée , destinée à la consommation publique ?

Lorsque nous examinons comment divers aspects de notre réalité fonctionnent par décret plutôt que par loi naturelle ou par consentement véritable, nous pouvons nous demander si notre conception de la souveraineté nationale elle-même pourrait être une autre forme de réalité fiduciaire.

Les schémas de transformation de la gouvernance identifiés ci-dessus ne sont pas apparus isolément. Cette transformation systématique s'inscrit dans ce que l'historien Anthony Sutton a décrit comme un modèle de collusion politico-financière transcendant les clivages idéologiques apparents. Dans son ouvrage « Wall Street and the Rise of Hitler » , Sutton a révélé que la Chase Bank, contrôlée par les Rockefeller, a continué de collaborer avec l'Allemagne nazie même après Pearl Harbor, gérant des comptes nazis par l'intermédiaire de sa succursale parisienne jusqu'en 1942. Cela démontre comment le pouvoir financier opère indépendamment de la politique nationale ou des prétendues loyautés en temps de guerre.

Ce processus évolutif suit une trajectoire historique amorcée des siècles plus tôt, mais qui s'est considérablement accélérée après 1871. Comprendre cette chronologie révèle comment les structures de gouvernance ont évolué progressivement, à travers une série de développements apparemment sans rapport entre eux qui, considérés collectivement, suggèrent un modèle coordonné.

Trois centres de pouvoir : un modèle documenté

Les recherches de Knuth identifient trois centres qui semblent fonctionner avec une souveraineté et une influence inhabituelles. Chacun mérite une analyse plus rigoureuse :

La City de Londres – À ne pas confondre avec Londres proprement dite, « la City » est une zone de 677 acres dotée de sa propre structure de gouvernance, de sa propre police et de son propre statut juridique. Les archives parlementaires confirment qu'elle fonctionne sous des exemptions légales spéciales. Les documents financiers indiquent qu'elle gère environ 6 000 milliards de dollars de transactions quotidiennes. Malgré cet énorme pouvoir financier, combien d'établissements d'enseignement enseignent son statut unique ? La Corporation conserve des privilèges historiques uniques, notamment sa propre police et son propre système électoral où le droit de vote est accordé principalement aux entreprises plutôt qu'aux résidents – un arrangement inhabituel qui privilégie les intérêts financiers au détriment de la représentation démocratique traditionnelle. Bien qu'elle jouisse d'une indépendance significative dans ses affaires internes et ses opérations financières, elle reste en définitive soumise à la souveraineté parlementaire du Royaume-Uni.

Cité du Vatican – Officiellement reconnu comme le plus petit État souverain du monde, il entretient des relations diplomatiques avec 183 pays et fonctionne selon son propre système juridique. Son influence historique sur les affaires mondiales est largement documentée par des sources primaires.

Washington, DC – Créé explicitement comme un district hors de la juridiction de tout État, la structure de gouvernance de Washington DC a été fondamentalement modifiée par la loi de 1871. Le Congressional Record contient le texte intégral de cette réorganisation, qui utilise un langage conforme à la constitution d'entreprise plutôt qu'à la gouvernance constitutionnelle.

Ce qui est particulièrement fascinant à propos de ces trois centres, ce sont leurs interrelations documentées. Les documents financiers révèlent d'importantes transactions entre des intérêts bancaires dans chacun d'eux, comme le prêt de 400 000 £ accordé par la famille Rothschild au Saint-Siège en 1832 et l' achat en 1875 d'actions du canal de Suez par le gouvernement britannique avec le soutien des Rothschild . Les archives diplomatiques témoignent de positions politiques coordonnées précédant les annonces publiques, illustrées par la nomination par le président Roosevelt, en 1939, de Myron C. Taylor comme représentant des États-Unis au Vatican afin d'harmoniser les politiques pendant la période tumultueuse d'avant-guerre. Des documents du Vatican récemment découverts révèlent une autre dimension de ces canaux diplomatiques : des communications secrètes entre le pape Pie XII et Adolf Hitler en 1939 , facilitées par le prince Philipp von Hessen comme agent de liaison. Ces négociations en coulisses ont eu lieu alors même que les États-Unis et la Grande-Bretagne élaboraient leurs propres positions officielles à l'égard de l'Allemagne nazie. Les documents historiques montrent également comment ces centres ont agi de concert lors des grandes transformations mondiales, notamment lors de la coordination des efforts de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, où le soutien du Vatican s'est aligné sur les initiatives stratégiques de Washington . Ces liens documentés suggèrent des modèles de collaboration qui transcendent la simple coïncidence.

Le symbolisme visuel de ces centres de pouvoir est tout aussi révélateur. Chacun possède son propre drapeau représentant une autorité autonome : la City de Londres, avec son épée cramoisie et son bouclier dragon portant la devise « Domine Dirige Nos » (Seigneur, dirige-nous) ; la Cité du Vatican, avec ses clés d’or et d’argent sous la tiare papale ; et Washington DC, avec ses trois étoiles rouges sur des barres horizontales. Si leurs apparences diffèrent, chacune utilise des emblèmes de formes d’autorité spécifiques – financière, militaire et spirituelle – créant un langage visuel du pouvoir qui renforce leur statut particulier.

Les relations documentées entre ces trois centres représentent les nœuds d'un réseau plus vaste de pouvoir financier qui transcende les frontières nationales et les politiques déclarées. La coordination au sein de ce réseau est attestée par les recherches d'Anthony Sutton dans Wall Street and the Bolshevik Revolution , qui ont démontré que William Boyce Thompson, directeur de la Réserve fédérale de New York, avait personnellement fait don d'un million de dollars aux bolcheviks en 1917 et organisé le soutien de la Mission de la Croix-Rouge américaine, alors même que les États-Unis s'opposaient officiellement à la révolution communiste. De telles contradictions illustrent la manière dont les intérêts financiers dominent les politiques nationales, les trois centres servant de pôles principaux dans un système mondial où le pouvoir bancaire supplante systématiquement l'autorité gouvernementale.

La City de Londres conserve des privilèges historiques uniques et une autonomie administrative tout en restant soumise à la souveraineté du Royaume-Uni. La Cité du Vatican fonctionne comme un État souverain reconnu entretenant des relations diplomatiques, tandis que Washington DC relève de la juridiction fédérale, mais avec des structures de gouvernance distinctes de celles des États américains. Chacun s'est spécialisé dans un domaine de pouvoir différent : financier, idéologique et militaire.

Même leurs caractéristiques physiques présentent de curieuses similitudes. Comme le soulignent les études d'architecture historique, chacune arbore en évidence un obélisque de l'Égypte ancienne. Si les historiens traditionnels attribuent cela à la mode néoclassique, on peut raisonnablement se demander si ces symboles identiques, présents dans trois centres de pouvoir, pourraient avoir une signification plus profonde, notamment au vu des liens documentés entre ces entités dans les archives financières et diplomatiques. Comme l'ont démontré des historiens de l'architecture comme James Stevens Curl dans des ouvrages tels que The Egyptian Revival , les motifs égyptiens, dont les obélisques, sont devenus des éléments importants de l'architecture civique et financière occidentale aux XVIIIe et XIXe siècles, coïncidant avec l'expansion des institutions bancaires et de la gouvernance centralisée. Il convient de noter que malgré leur importance dans ces centres de pouvoir, la plupart des programmes scolaires mentionnent rarement ces liens architecturaux ou leur signification potentielle, ce qui soulève des questions quant aux autres modèles historiques importants qui subsistent en dehors des cadres éducatifs standard.

Ces trois centres de pouvoir n'ont pas émergé indépendamment. Leur développement suit un schéma historique de changements juridiques et financiers, commençant par la restructuration corporative de Washington DC par la loi de 1871. La City de Londres avait déjà établi son autonomie financière unique des siècles plus tôt, tandis que la Cité du Vatican officialiserait sa souveraineté par le traité du Latran de 1929. Leur évolution s'est accélérée au début du XXe siècle, à mesure que les modèles bancaires et les structures de gouvernance s'harmonisaient de plus en plus, notamment lors des réformes financières clés de la période 1913-1944, documentées par les historiens de la finance . Comprendre cette chronologie révèle comment les structures de gouvernance se sont progressivement transformées, par des évolutions apparemment sans rapport entre elles qui, considérées collectivement, témoignent d'une cohérence rarement reconnue dans les analyses traditionnelles.

Contexte historique (1871-1913)

La loi de 1871 et la réorganisation du District de Columbia

La loi a créé une « municipal corporation » pour le District de Columbia, dont le libellé spécifique diffère sensiblement des documents fondateurs précédents. Le moment choisi est particulièrement intriguant : après une guerre civile dévastatrice qui avait laissé le pays financièrement vulnérable, et coïncidant avec des changements importants dans la finance internationale.

Le texte de la loi, conservé à la Bibliothèque du Congrès ( 41e Congrès, session 3, chapitre 62 ), stipule expressément dans son article 2 qu'elle « crée une personne morale à des fins municipales » dotée du pouvoir de « contracter et être contractée, ester en justice, plaider et être mise en cause, avoir un sceau et exercer tous les autres pouvoirs d'une municipalité ». Cette désignation, bien qu'apparemment destinée à l'efficacité administrative, utilise un langage généralement réservé aux entités commerciales plutôt qu'aux souverains – un fait relevé dans des affaires ultérieures de la Cour suprême, notamment l'affaire Metropolitan Railroad Co. c. District of Columbia (1889), qui a confirmé le statut de DC comme « municipalité, ayant le droit d'ester en justice ».

Les juristes contemporains restent divisés sur les implications plus larges de cette loi. Les interprétations conventionnelles, comme celles exprimées par le constitutionnaliste Akhil Reed Amar , la considèrent comme une réorganisation municipale pragmatique dont la portée est limitée au-delà du district lui-même. Cependant, le moment et le libellé de la loi, coïncidant avec des mutations importantes de la finance internationale pendant une période de reconstruction nationale, invitent à un examen plus approfondi. Plutôt que d'affirmer, comme certains l'ont fait, que cette loi a définitivement transformé la nation entière en une entreprise, il serait plus juste d'observer qu'elle a représenté une étape importante dans un schéma plus large de changements de gouvernance qui s'est accéléré au cours des décennies suivantes, notamment dans l'évolution des relations entre les citoyens, le gouvernement et les institutions financières.

La distinction entre Washington DC en tant qu'entité gouvernementale et les structures corporatives portant des noms similaires mérite un examen attentif. En 1925, une société appelée « United States Corporation Company » a effectivement été constituée en Floride ( voir les statuts constitutifs déposés le 15 juillet 1925 ). Cependant, plutôt que d'être le gouvernement fédéral lui-même, cette entité semble avoir été un prestataire de services aux entreprises dont l'objectif déclaré incluait d'agir comme « agent fiscal ou de transfert » et de contribuer à la création d'autres sociétés. Son capital autorisé était modeste, soit 500 dollars, avec seulement 100 actions et trois administrateurs initiaux originaires de New York. Le lien de l'entreprise avec le gouvernement reste controversé ; certains chercheurs notent que ses bureaux au 65 Cedar Street à New York coïncidaient avec les adresses utilisées par la Réserve fédérale, tandis que les historiens traditionnels la considèrent simplement comme l'un des nombreux prestataires de services aux entreprises créés pendant cette période d'expansion économique américaine.

Il est important de distinguer l'adoption de principes de gestion de type entreprise et la conversion effective d'une entreprise. Les données suggèrent non pas que les États-Unis sont devenus une entreprise au sens strict, mais plutôt que la gouvernance a progressivement adopté des caractéristiques de type entreprise : gestion centralisée, hiérarchies administratives séparées des parties prenantes (citoyens) et fonctionnement au sein de cadres juridiques davantage alignés sur les principes commerciaux que constitutionnels. Cette distinction est importante car elle reconnaît les nuances de cette évolution historique.

Le débat au Congrès autour de la loi de 1871 s'est principalement concentré sur l'efficacité administrative plutôt que sur la transformation constitutionnelle. Le représentant Halbert E. Paine, qui a présenté le projet de loi, l'a décrit comme une solution à « l'organisation complexe et lourde » du gouvernement du District, les discussions étant axées sur les défis pratiques de gouvernance plutôt que sur les questions fondamentales de souveraineté.

Développements bancaires internationaux

S'appuyant sur la documentation de Knuth sur l'influence de la City de Londres mentionnée précédemment, des sources supplémentaires fournissent un contexte supplémentaire sur les développements financiers internationaux au cours de cette période.

La série « Prussia Gate » de Will Zoll fournit une documentation exhaustive sur l'évolution des systèmes de banques centrales dans de nombreux pays, souvent dotés de législations quasi identiques malgré des contextes culturels et économiques différents. Les archives du Trésor confirment que des familles de banquiers, comme les Rothschild, entretenaient une correspondance avec des représentants gouvernementaux transnationaux portant spécifiquement sur les structures des banques centrales, suggérant une coordination transcendant les intérêts nationaux durant cette période.

Les recherches de Zoll démontrent de manière convaincante que la City of London Corporation a fonctionné avec une remarquable indépendance vis-à-vis du droit britannique , fonctionnant quasiment comme une entité souveraine en Grande-Bretagne. Les documents financiers confirment son statut de « zone de libre-échange » depuis le XIe siècle , créant une structure unique qui a attiré des opérations bancaires de toute l'Europe.

Les données historiques suggèrent des schémas qui méritent d'être étudiés : crises économiques, suivies de messages médiatiques coordonnés, puis d'une législation centralisant le pouvoir financier . Cette séquence apparaît à plusieurs reprises dans les archives du Trésor et les débats du Congrès précédant la loi de 1913 sur la Réserve fédérale .

Transformation de la gouvernance (1913-1933)

Mécanismes de contrôle : contexte historique

Le document partagé, issu de l'ouvrage MindWar de Michael A. Aquino, introduit des concepts sur l'influence psychologique qui fournissent un cadre éclairant pour l'analyse des événements historiques. Aquino, ancien officier du renseignement militaire qui a fondé le Temple de Set après avoir quitté l'Église de Satan, a identifié des schémas spécifiques dans la façon dont l'opinion publique est systématiquement façonnée. Ses concepts analytiques incluent les « opérations sous fausse bannière » (des événements mis en scène pour donner l'impression qu'ils sont menés par d'autres) et le « battage de tambour » (la répétition d'affirmations jusqu'à ce qu'elles soient acceptées comme vraies, sans tenir compte des preuves). Les cadres d'Aquino soulèvent des questions pertinentes sur la façon dont la perception publique a été influencée à travers l'histoire, malgré leurs origines controversées.

Les archives historiques témoignent de la coordination des messages entre de multiples publications et discours politiques dans les périodes précédant les grandes réformes financières. Par exemple, les paniques bancaires de 1893 et 1907 ont été suivies de récits remarquablement similaires dans les principaux journaux sur la nécessité d'une banque centralisée , malgré le fait que ces mêmes publications s'étaient auparavant opposées à de telles mesures .

L'approche par reconnaissance de modèles nous aide à identifier les cas où des institutions apparemment indépendantes agissent de manière coordonnée. Lorsque nous examinons des changements politiques majeurs comme ceux survenus sous l'administration Wilson , suivre l'argent révèle souvent des motivations que les histoires officielles omettent.

L'État administratif de Wilson : le changement de paradigme

Edward Mandell House, plus connu sous le nom de Colonel House (bien qu'il n'ait jamais servi dans l'armée, ce titre étant honorifique au Texas), fut le conseiller et confident le plus fidèle du président Wilson de 1912 à 1919. Né de parents immigrés anglais ayant des relations dans le secteur bancaire, House était un riche Texan étroitement lié aux élites financières internationales. Avant de conseiller Wilson, il a orchestré l'élection de plusieurs gouverneurs du Texas et cultivé des relations avec des acteurs importants du secteur bancaire et industriel, tant en Amérique qu'en Europe. House a joué un rôle déterminant dans la création de la Réserve fédérale, alignant la politique monétaire américaine sur les intérêts bancaires mondiaux. Il fut également membre fondateur du Council on Foreign Relations, l'un des principaux architectes du Traité de Versailles et l'un des moteurs de la Société des Nations, qui a jeté les bases de la gouvernance supranationale moderne. Son roman politique de 1912, Philip Dru : Administrator , préfigurait étrangement les politiques de l'ère Wilson, décrivant un dictateur idéalisé qui met en œuvre des réformes progressistes radicales par le biais du pouvoir exécutif plutôt que par des moyens démocratiques. Bien qu'il n'occupe aucun poste officiel au sein du gouvernement, House a exercé une influence sur l'administration de Wilson d'une manière que les observateurs modernes pourraient comparer au rôle des courtiers en pouvoir non élus dans la politique contemporaine.

La nature mystérieuse de l'influence de House a été exprimée par House lui-même lorsqu'il a écrit dans son journal : « Le président n'a pas un caractère fort… mais il n'est en aucun cas aussi faible qu'il le paraît. Il a un esprit analytique, mais peu de capacités exécutives, et son esprit est monotone. »

Dans son essai de 1887 « L'étude de l'administration », Wilson prônait explicitement un gouvernement dirigé par des « experts » isolés de l'opinion publique : « L'administration est un domaine d'activité. Elle est à l'abri de l'agitation et des conflits politiques… Les questions administratives ne sont pas des questions politiques. » Il affirmait sans détour que « le plus grand nombre n'a rien à voir avec la sélection des administrateurs techniques, pas plus qu'avec celle des scientifiques. » Ces écrits révèlent la profonde conviction de Wilson en une gouvernance par des experts techniques non élus plutôt que par des processus démocratiques – une vision qui a jeté les bases de l'État administratif moderne.

Cette philosophie de gouvernance – créer une classe administrative permanente, indépendante des élus – marque une rupture profonde avec le système constitutionnel établi par les Pères fondateurs. Les écrits de James Madison dans les Federalist Papers mettaient explicitement en garde contre ce type d'arrangement, où des fonctionnaires non élus détiendraient un pouvoir absolu sur les citoyens. La relation entre le colonel House et Wilson soulève des questions quant à l'intentionnalité des systèmes administratifs développés durant cette période. Comme nous le verrons plus loin, cette vision allait finalement s'étendre au-delà des agences nationales pour remodeler la gouvernance mondiale elle-même.

Ce que l'on peut vérifier dans les archives historiques, c'est que, sous l'administration Wilson, plusieurs mécanismes ont été mis en place, modifiant fondamentalement la relation entre les citoyens et l'État – notamment le Système de la Réserve fédérale, l'impôt sur le revenu, puis le système de Sécurité sociale avec son identification numérique universelle. Ces systèmes, bien que présentés comme des prestations publiques, ont effectivement créé des identités financières traçables que des constitutionnalistes comme Edwin Vieira Jr. ont analysées comme des instruments potentiels de surveillance et de contrôle financiers. Comme l'affirme Vieira, ces mécanismes ont transformé la relation citoyen-État en une relation de plus en plus médiatisée par les institutions financières plutôt que par des protections constitutionnelles directes.

La vision de Wilson était profondément imprégnée de préjugés de classe et de préjugés raciaux . Les archives historiques témoignent de sa conviction que seules les personnes d'une certaine éducation, d'une certaine classe sociale et d'un certain milieu possédaient la capacité de gouverner avec sagesse. Au nom de la démocratie, il prônait en réalité une oligarchie de classe comme paradigme dominant.

Comme l'a noté Jeffrey Tucker dans son analyse de l'idéologie de Wilson : « Nous trouvons les racines de l'idéologie de l'État administratif dans les œuvres de Woodrow Wilson, et il suffit de quelques minutes de lecture de ses fantasmes illusoires sur la façon dont la science et la contrainte forgeraient un monde meilleur pour comprendre que ce n'était qu'une question de temps avant que toute l'expérience ne soit en lambeaux. » Ce rêve – un gouvernement d'agences administratives informé par la science captive – a progressivement perdu de sa crédibilité, en particulier après les échecs gouvernementaux observés pendant l'ère de la Covid. Cet État administratif a jeté les bases essentielles de la gouvernance technocratique d'aujourd'hui – la fusion d'une bureaucratie non élue avec les technologies numériques qui crée des capacités sans précédent de gestion de la population grâce à des systèmes automatisés et à la prise de décision algorithmique.

Les implications de la réorganisation de 1871 pour les entreprises furent encore renforcées par des décisions judiciaires ultérieures. Dans l'affaire Hooven & Allison Co. c. Evatt (324 US 652, 1945), la Cour suprême a distingué différentes acceptions du terme « États-Unis », notamment « les États-Unis en tant qu'entité souveraine » et « une société fédérale ». Plus récemment, dans l'affaire Clearfield Trust Co. c. États-Unis (318 US 363, 1943), la Cour a statué que « les États-Unis font des affaires à des conditions commerciales » lorsqu'ils émettent des effets de commerce – un arrêt qui a confirmé la capacité du gouvernement fédéral à fonctionner comme une entité commerciale plutôt que comme une simple puissance souveraine. Ce qui est particulièrement frappant dans la vision administrative de Wilson, c'est sa parfaite adéquation avec la transformation potentielle des entreprises représentée par la loi de 1871. Toutes deux remplacent le gouvernement par consentement par une gestion par expertise. Toutes deux créent des structures qui isolent les décideurs de toute responsabilité publique. Toutes deux transfèrent le pouvoir des représentants élus à des administrateurs non élus.

Les faits suggèrent que nous devrions nous demander si l’État administratif de Wilson n’était pas simplement la manifestation visible d’une transformation plus profonde qui s’était déjà produite des décennies plus tôt – la conversion d’une république constitutionnelle en une entité corporative gérée.

Ce modèle de gouvernance administrative s'est étendu bien au-delà des agences nationales pour englober des institutions internationales exerçant une autorité significative avec un contrôle démocratique minimal. Des organisations telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de la santé et la Banque des règlements internationaux fonctionnent selon des cadres technocratiques similaires, pilotés par des experts. Ces institutions prennent des décisions politiques qui affectent des milliards de personnes dans le monde tout en restant largement à l'écart des processus démocratiques – le modèle de gouvernance précisément préconisé par Wilson. Cela représente un passage d'une gouvernance fondée sur le consentement des gouvernés à une gouvernance par l'expertise technique et l'influence financière qui transcende les frontières nationales, suggérant que la vision de Wilson a atteint son apogée non pas dans les bureaucraties nationales, mais dans l'architecture de gouvernance mondiale qui a émergé dans les décennies qui ont suivi sa présidence.

Quiconque a vécu la pandémie de COVID-19 a pu constater la pleine application de ce modèle, alors que les technocrates de la santé publique émettaient des mandats affectant tous les aspects de la vie quotidienne avec un minimum de surveillance législative ou de contribution démocratique.

Ce modèle de gouvernance technocratique, où ce sont des experts techniques plutôt que des représentants élus qui prennent les décisions importantes, a connu une expansion spectaculaire au cours des dernières décennies. Comme le détaille « The Technocratic Blueprint », les capacités technologiques ont permis une mise en œuvre sans précédent de la vision de Wilson : créer des systèmes où les algorithmes et des spécialistes non élus déterminent de plus en plus les résultats humains tout en préservant l'apparence de processus démocratiques.

La Réserve fédérale et la structure de la dette nationale

La création d'une nouvelle architecture financière

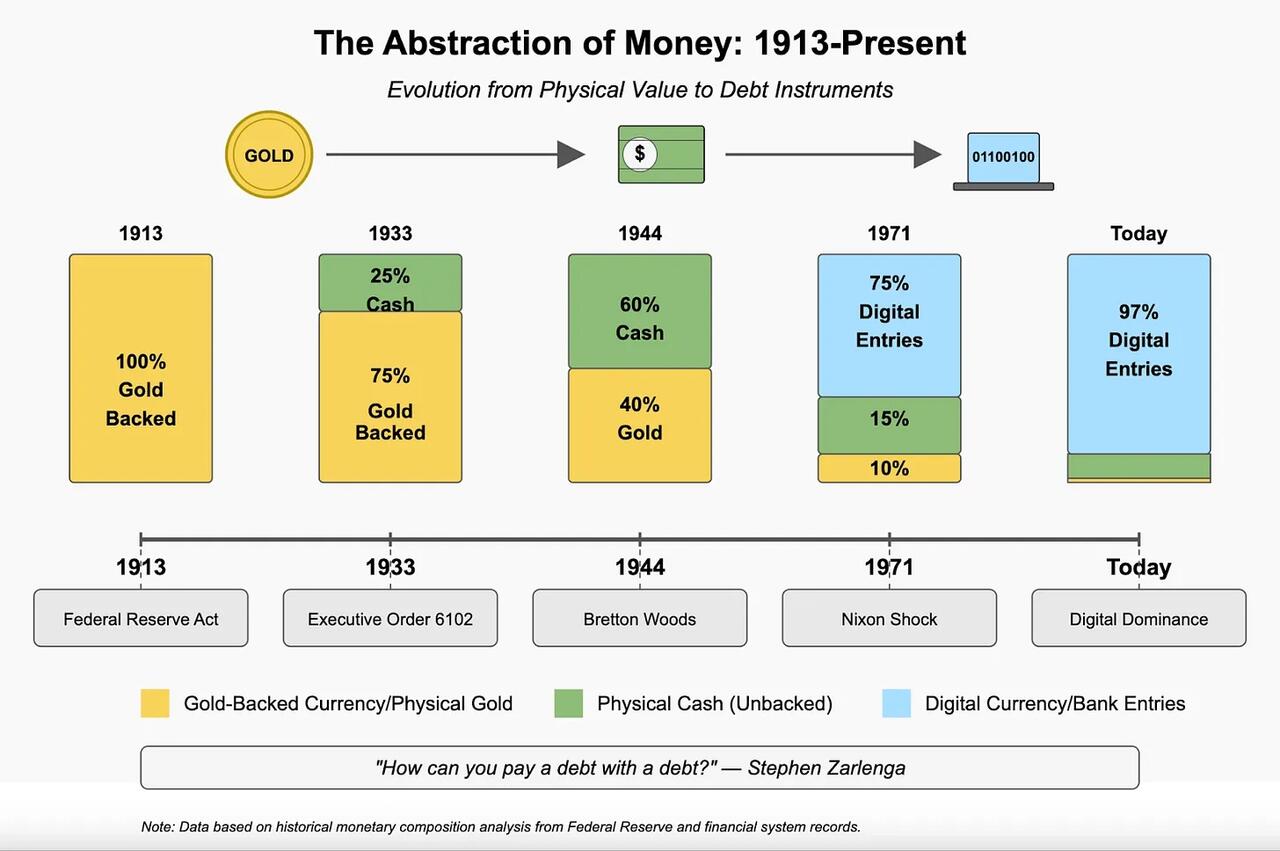

La loi de 1913 sur la Réserve fédérale a instauré une autorité bancaire centrale pour les États-Unis, officiellement pour assurer « un système monétaire et financier plus sûr, plus flexible et plus stable », selon les documents officiels. Depuis l'abandon de l'étalon-or (1931 au Royaume-Uni et 1971 aux États-Unis), la plupart des pays utilisent une monnaie fiduciaire sans valeur intrinsèque autre que les décrets gouvernementaux et la confiance du public. Le commentateur financier Martin Wolf du Financial Times a observé que seulement 3 % environ de la monnaie existe sous forme physique , les 97 % restants étant des écritures électroniques créées par les banques. Cette transformation fondamentale de la monnaie, passant d'une réserve de valeur physique à des écritures largement numériques, représente l'un des changements les plus importants, mais aussi les moins bien compris, de la vie économique moderne.

Cependant, des documents primaires du Congressional Record révèlent de sérieuses inquiétudes soulevées lors de sa création.

Le moment choisi pour l'adoption de cette loi est particulièrement significatif. Les archives du Trésor confirment que les États-Unis traversaient des difficultés financières à cette époque, rendant le pays vulnérable aux intérêts financiers extérieurs. La loi sur la Réserve fédérale de 1913 a établi un système dans lequel les intérêts bancaires privés, plutôt que les représentants élus, seraient désormais en mesure de dicter de plus en plus la politique monétaire. Bien qu'aucun document ne confirme explicitement une acquisition privée de la souveraineté financière des États-Unis, la création de la Fed peut sans doute être considérée comme telle.

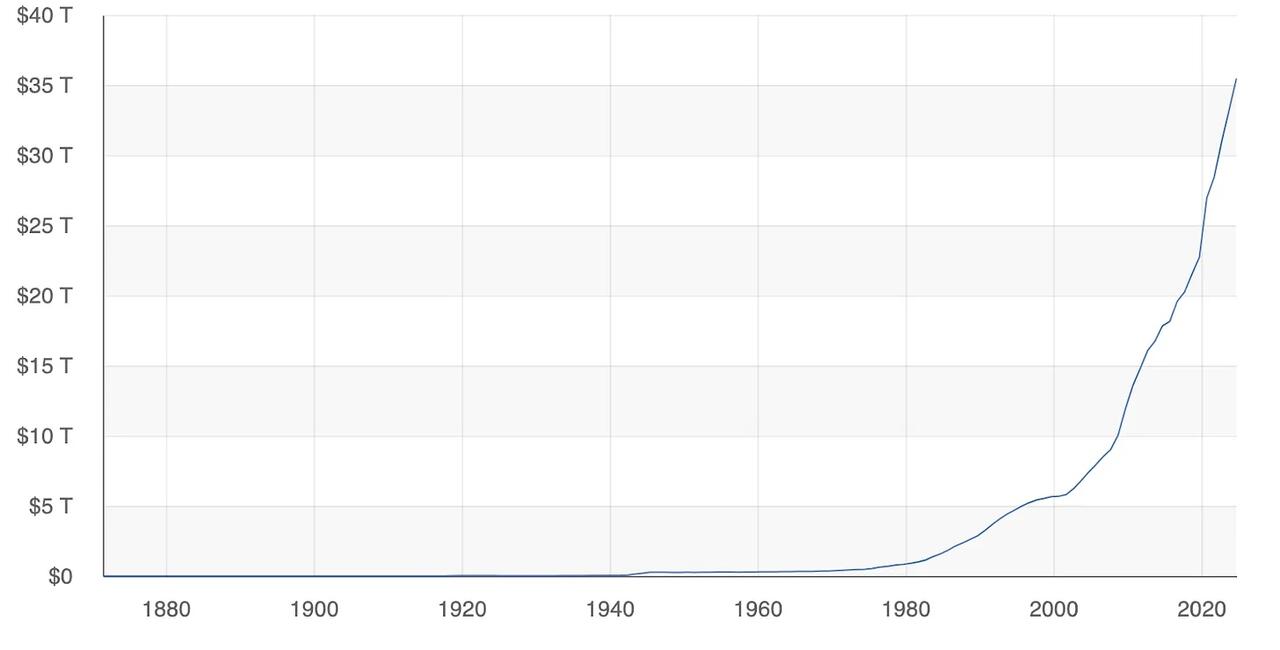

Comme l'a bien documenté l'économiste Murray Rothbard dans son ouvrage « The Case Against the Fed » , le système de la Réserve fédérale a créé un mécanisme grâce auquel les banques privées ont acquis un contrôle sans précédent sur la politique monétaire nationale tout en conservant l'apparence d'une surveillance gouvernementale. Il est à noter que la dette nationale a considérablement augmenté après la création de la Réserve fédérale.

La réunion de Jekyll Island : un secret documenté

Comme le documente l'historien financier G. Edward Griffin dans « La Créature de Jekyll Island » , les réunions de la Réserve fédérale se déroulaient dans le plus grand secret. Celle de Jekyll Island eut lieu du 22 au 30 novembre 1910, avec la participation du sénateur Nelson Aldrich (gendre de Rockefeller), Henry P. Davison (associé principal de JP Morgan), Paul Warburg (représentant les Rothschild et Kuhn, Loeb & Co.), Frank Vanderlip (président de la National City Bank, représentant William Rockefeller), Charles D. Norton (président de la First National Bank de New York) et A. Piatt Andrew (secrétaire adjoint au Trésor).

L'analyse de Sutton dans The Federal Reserve Conspiracy a calculé que les participants à la réunion de Jekyll Island représentaient des intérêts bancaires estimés par Sutton à environ un quart de la richesse mondiale de l'époque. Cette concentration du pouvoir financier lors d'une réunion clandestine visant à concevoir ce qui allait devenir le système bancaire central américain révèle l'ampleur de cette transformation de la souveraineté monétaire.

Ce rassemblement de représentants du gouvernement et de banquiers privés collaborant à la conception du système monétaire national fut confirmé plus tard par Frank Vanderlip lui-même, qui avoua dans le Saturday Evening Post du 9 février 1935 : « J’étais aussi secret, voire aussi furtif, que n’importe quel conspirateur… Je ne pense pas qu’il soit exagéré de parler de notre expédition secrète à Jekyll Island comme de l’occasion de la conception même de ce qui allait devenir la Réserve fédérale. » Ce secret s’étendit à l’adoption du projet de loi, adopté à la hâte par le Congrès le 23 décembre 1913, juste avant Noël, alors que de nombreux représentants avaient déjà quitté Washington, ce qui limita les débats. Réfléchissons un instant : les architectes de notre système monétaire se sont explicitement comparés à des conspirateurs, œuvrant en secret pour remodeler les fondements financiers d’une nation. Lorsque j’ai lu pour la première fois l’aveu de Vanderlip, j’ai dû vérifier plusieurs sources pour croire qu’il n’était pas inventé.

Si les historiens financiers conventionnels reconnaissent la tenue de ces réunions, ils les présentent généralement comme une collaboration nécessaire entre les secteurs public et privé pour créer un système bancaire plus stable après la panique de 1907. L'histoire officielle de la Réserve fédérale met l'accent sur sa création comme une réponse à des crises financières répétées plutôt que comme un transfert de souveraineté. Cependant, le secret avéré de ces débats et la croissance exponentielle de la dette nationale qui en a résulté justifient un examen plus approfondi des intérêts finalement servis.

Avertissements du Congrès et expansion de la dette

Le député Charles Lindbergh Sr. a lancé un avertissement à la Chambre des représentants : « Cette loi établit le trust le plus gigantesque au monde... Lorsque le président signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé. » Ces inquiétudes n'étaient pas simplement spéculatives : les archives du Département du Trésor confirment que la dette nationale a augmenté de manière exponentielle dans les décennies qui ont suivi la création de la Réserve fédérale, rendant ainsi notre nation redevable à des entités bancaires supranationales.

Question de la dette légitime

De tels développements historiques soulèvent d’importantes questions sur la légitimité de la dette nationale, en lien avec ce que les experts en jurisprudence appelleront plus tard la « dette odieuse ».

Une doctrine, formellement développée par Alexander Sack dans Les Effets des Transformations des États sur leurs Dettes Publiques et Autres Obligations Financières , établit que les dettes contractées par un régime à des fins qui ne servent pas les intérêts de la nation n'obligent pas son peuple. L'impôt sur le revenu au Royaume-Uni a été instauré en 1799 comme mesure temporaire pour financer les guerres napoléoniennes. Il a été supprimé en 1816, puis réintroduit en 1842, et est resté en vigueur depuis, malgré ses origines de mesure d'urgence en temps de guerre. La perpétuation de mesures financières prétendument « temporaires » est un modèle qui mérite d'être examiné dans l'évolution des structures financières des États. Comme l'a noté l'historien Martin Daunton dans Trusting Leviathan: The Politics of Taxation in Britain, 1799-1914 , nombre de nos institutions financières modernes ont été initialement des mesures d'urgence en temps de guerre qui ont ensuite été normalisées.

Alors que la doctrine de la « dette odieuse » de Sack était traditionnellement appliquée uniquement aux régimes autoritaires, la professeure de droit Odette Lienau de la Cornell Law School a développé cette analyse dans « Rethinking Sovereign Debt ». Lienau se demande si même les nations démocratiques maintiennent réellement un consentement public significatif pour certaines obligations financières, en particulier celles imposées par les programmes d'ajustement structurel. Ce cadre élargi soulève des questions intrigantes sur la dette nationale américaine. Les documents du Trésor montrent que la dette nationale américaine est structurée de manière unique, suggérant que des principes similaires de consentement douteux pourraient s'appliquer à nos propres obligations financières. Les mécanismes par lesquels cette dette est garantie restent largement inexplorés dans les discussions économiques traditionnelles.

Ces transformations documentées de l'autorité bancaire représentent collectivement un profond changement dans la répartition du pouvoir monétaire. Alors que les Américains du XIXe siècle concevaient la création monétaire comme une fonction des représentants élus, ces changements législatifs successifs ont progressivement transféré ce pouvoir à des institutions indépendantes de toute responsabilité électorale. Cette transition vers la souveraineté financière a jeté les bases de changements encore plus conséquents dans les normes monétaires qui allaient bientôt suivre.

La transition vers l'étalon-or

Le transfert de l'autorité financière des élus aux intérêts bancaires s'est considérablement accéléré avec l' Independent Treasury Act de 1920. Cette loi (figurant dans les Statuts des États-Unis, volume 41 , page 654, désormais codifiée au 31 USC § 9303 ) a explicitement aboli les fonctions de trésoriers adjoints des États-Unis et a autorisé « le secrétaire au Trésor... à utiliser toute banque de la Réserve fédérale agissant en tant que dépositaire ou agent financier des États-Unis, pour exercer tout ou partie de ces fonctions et devoirs ». Il s'agissait d'un changement profond, car la loi stipule que le secrétaire pouvait transférer ces fonctions « nonobstant les limitations de l'article 15 de la Federal Reserve Act », qui avait initialement limité les banques de la Réserve fédérale à des fonctions spécifiques d'agent financier et maintenu une certaine indépendance du Trésor. Le libellé de la loi démontre comment les fonctions bancaires autrefois exercées directement par les fonctionnaires du Trésor ont été légalement transférées au système de la Réserve fédérale moins de sept ans après sa création.

La résolution conjointe 192 (1933) de la Chambre des représentants , qui suspendait l'étalon-or pendant la Grande Dépression, à titre de mesure d'urgence supposée temporaire , contient des termes que certains analystes juridiques interprètent comme modifiant fondamentalement la relation entre les citoyens et la dette publique. En supprimant l'adossement à l'or de la monnaie et en interdisant le « paiement en or », cette résolution a créé un système où, comme le soutiennent certains historiens monétaires, les instruments de dette sont devenus le seul moyen d'échange disponible.

L’évolution d’une monnaie adossée à des matières premières vers une monnaie fiduciaire pure a suivi un calendrier clair d’abstraction et de coordination croissantes entre les centres financiers :

1913-1933 : La loi sur la Réserve fédérale a créé un système de banque centrale calqué sur la Banque d'Angleterre, dont les fondateurs, comme Paul Warburg, entretenaient des liens directs avec les intérêts bancaires européens. Si la monnaie restait officiellement adossée à l'or, les structures de gouvernance des systèmes financiers de Washington et de Londres se sont progressivement alignées .

1933-1934 : Le décret 6102 et la loi sur la réserve d'or mirent fin à la convertibilité de l'or national, obligeant les citoyens à échanger leur or contre des billets de la Réserve fédérale. Cette période vit une coordination financière accrue entre la Banque du Vatican (fondée en 1942) et les intérêts bancaires occidentaux , les flux d'or se centralisant entre ces institutions.

1944 : Les accords de Bretton Woods ont établi le dollar comme monnaie de réserve mondiale, avec des mécanismes formels de coordination entre ces centres financiers. Le FMI et la Banque mondiale ont été créés, dotés de structures de gouvernance garantissant à Londres une influence significative, tandis que le Vatican garantissait des relations financières privilégiées .

15 août 1971 : Le président Nixon a unilatéralement mis fin à la convertibilité du dollar en or , achevant ainsi la transition vers la monnaie fiduciaire. Cette étape finale a consolidé une architecture financière mondiale dans laquelle les trois centres de pouvoir opéraient par l'intermédiaire de directions interdépendantes et de relations financières indépendantes des contraintes de l'or.

Si le graphique montre une numérisation croissante, le problème fondamental n'est pas le format numérique lui-même. Le concept à l'origine de technologies comme Bitcoin – créer des actifs numériques dotés de propriétés susceptibles de résister à la centralisation – illustre que la numérisation à elle seule ne constitue pas le problème. Le principal problème est que l'argent devienne de simples écritures comptables dans un registre centralisé, modifiable sans les contraintes autrefois imposées par l'or physique.

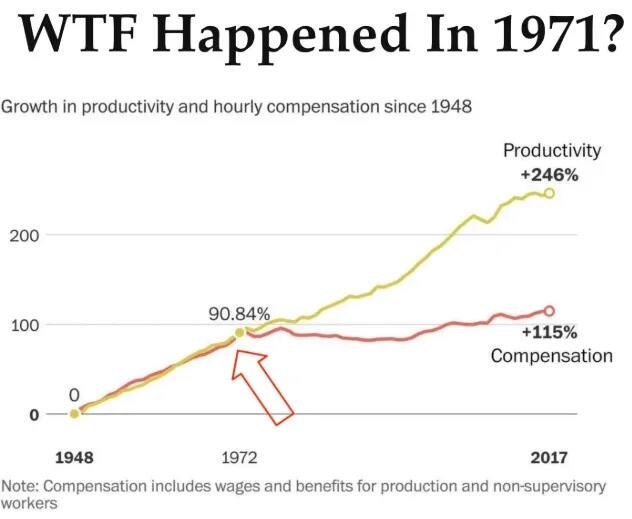

Aucun graphique n’illustre peut-être mieux l’impact tangible de cette transformation monétaire que la divergence entre la productivité et la rémunération des travailleurs, qui a commencé précisément lorsque les États-Unis ont complètement abandonné l’étalon-or en 1971.

Lorsque les billets de la Réserve fédérale ont remplacé la monnaie adossée à l'or, cela a créé un système dans lequel, comme le note l'historien monétaire Stephen Zarlenga, « on nous demande de payer des dettes, mais tout ce que le système nous donne, ce sont des billets de dette , autrement dit de la monnaie fiduciaire, pour rembourser ces dettes. » Ce paradoxe monétaire présente une contradiction fondamentale : « Comment peut-on payer une dette avec une dette ? »

Transformation du cadre juridique

Changements dans la philosophie du droit

Les divergences documentaires entre la Constitution et les cadres juridiques ultérieurs, notamment le Code de commerce uniforme qui régit aujourd'hui la plupart des transactions commerciales, révèlent des changements importants dans la philosophie du droit. Les historiens du droit ont documenté comment les principes de common law ont progressivement été remplacés par les concepts de droit maritime et commercial .

L'arrêt Erie Railroad Co. c. Tompkins (1938) a fondamentalement modifié l'application du droit devant les tribunaux fédéraux en statuant que ces derniers devaient appliquer la common law des États plutôt que le droit général fédéral dans les affaires de diversité. Les spécialistes ont souligné que cela représentait un changement significatif par rapport aux principes de common law au profit de cadres commerciaux et statutaires . Dans ce contexte juridique en constante évolution, le titre 28 USC § 3002(15)(A) fournit une définition particulièrement intéressante, précisant que « États-Unis » signifie « une société fédérale ». Si l'interprétation juridique conventionnelle considère que cela ne fait que définir la capacité des États-Unis à fonctionner comme une entité juridique à des fins pratiques, certains chercheurs suggèrent que cela pourrait avoir des implications plus profondes en matière de souveraineté.

La distinction entre « légal » et « licite » reflète une tension philosophique entre les concepts de droit naturel et les cadres statutaires, qui remonte à des siècles dans la jurisprudence anglo-américaine. Comme l'a souligné l'historien du droit Albert Venn Dicey dans son ouvrage fondateur « Introduction à l'étude du droit constitutionnel » (1885), les actes « licites » s'alignent sur les traditions de common law et les droits naturels inhérents, tandis que les actes « légaux » tirent leur validité uniquement du droit statutaire créé par l'État.

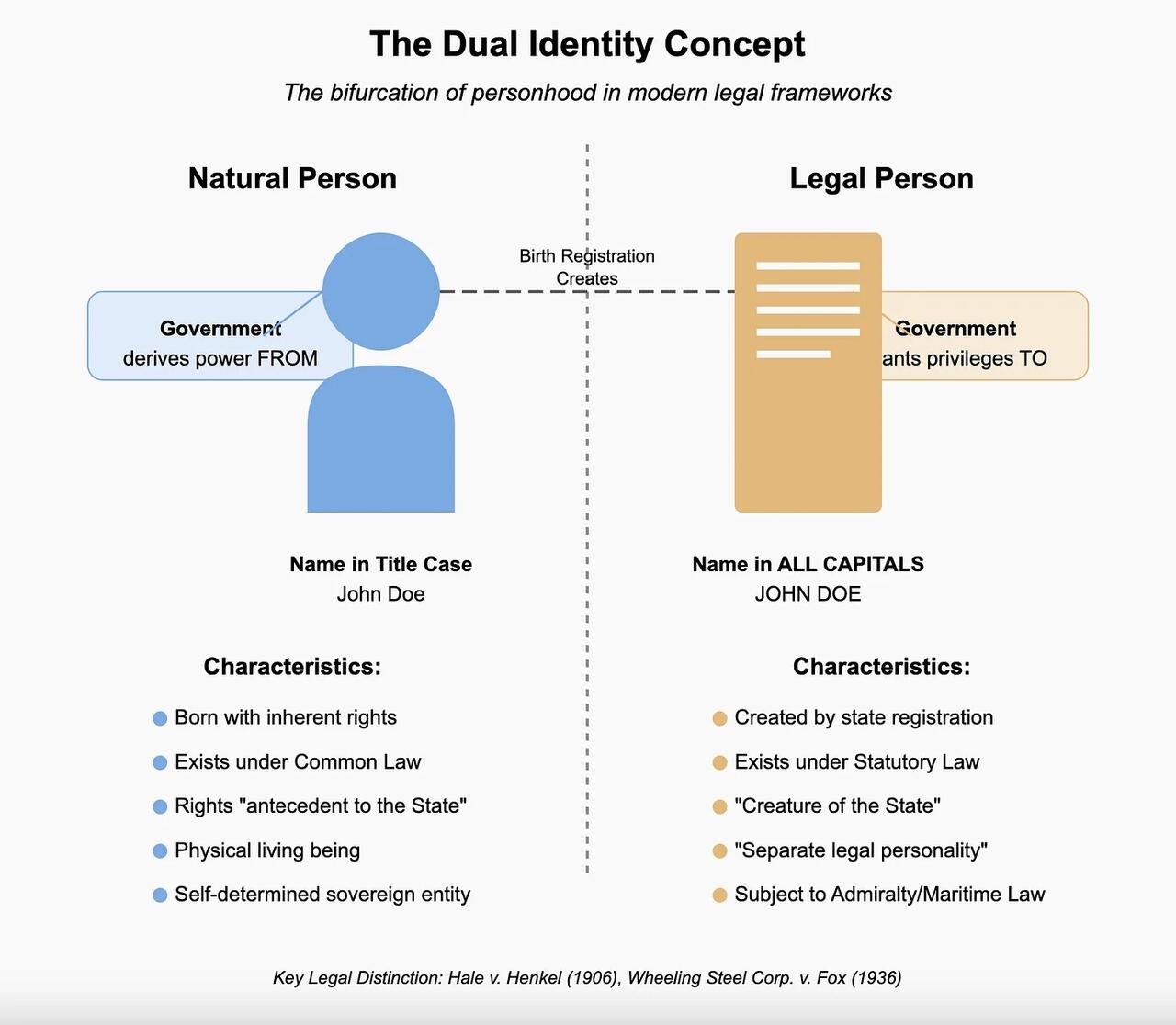

Le paradoxe de la double identité : personne contre propriété

L'aspect le plus profond de cette transformation potentielle réside peut-être dans la manière dont elle redéfinit l'identité individuelle elle-même. Des juristes examinant la réglementation du Trésor et les procédures d'établissement des certificats de naissance ont identifié un phénomène curieux : la création de ce qui semble être une double identité pour chaque citoyen.

« Bien que vous soyez techniquement une personne, vous avez conclu des contrats dont vous n'avez absolument pas conscience, comme votre acte de naissance, votre numéro de sécurité sociale, etc. », note le chercheur juridique Irwin Schiff. La distinction entre personnes physiques et personnes morales, fermement établie dans des affaires comme Hale c. Henkel et Wheeling Steel Corp. c. Fox , crée un cadre juridique dans lequel des règles différentes s'appliquent à chacune. Certains analystes juridiques se demandent si les systèmes d'identification standardisés créent effectivement une « personne morale » distincte de la personne physique – un concept parfois qualifié de « fiction juridique » en théorie juridique – par l'intermédiaire de laquelle les agences gouvernementales interagissent principalement avec les citoyens. Bien que cette interprétation reste en dehors de la jurisprudence dominante, la distinction juridique documentée entre personnes physiques et morales fournit un contexte pour examiner la manière dont les systèmes administratifs catégorisent et traitent l'identité des citoyens.

Cette distinction juridique trouve un appui supplémentaire dans l'arrêt historique Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad (1886), dans lequel le célèbre sommaire de la Cour suprême a déclaré que les sociétés sont des « personnes » au sens du Quatorzième Amendement. Bien que la Cour elle-même ne se soit jamais prononcée explicitement sur la personnalité juridique des sociétés dans son avis officiel, ce sommaire est néanmoins devenu le fondement de plus d'un siècle de jurisprudence traitant les sociétés comme des personnes morales. La réglementation du Trésor codifie davantage cette séparation entre personnes physiques et entités juridiques. La publication 1075 du Département du Trésor (Directives sur la sécurité des informations fiscales) établit des protocoles de traitement des informations d'identification des contribuables grâce à un formatage standardisé, notamment l'utilisation de noms commençant par une majuscule sur les documents officiels. Par ailleurs, l'article 1-201(28) de l'UCC définit le terme « organisation » comme incluant les « représentants légaux », d'une manière qui, selon certains analystes juridiques, pourrait englober l'identité juridique enregistrée créée par l'acte de naissance, bien que l'interprétation juridique dominante diverge sur ce point.

La formalisation de l'identité citoyenne par la documentation a considérablement évolué au cours du siècle dernier. Les recherches démontrent que les systèmes d'enregistrement des naissances remplissent de multiples fonctions gouvernementales au-delà des statistiques de l'état civil : établir le statut de citoyen, permettre le suivi fiscal et faciliter l'éligibilité aux programmes d'aide sociale. Cette distinction se manifeste dans la manière dont les systèmes juridiques interagissent avec les individus par rapport à leurs identités documentées. Lorsque les institutions s'adressent à votre nom en majuscules ou par un titre (M./Mme), elles s'adressent de fait à la fiction juridique plutôt qu'à la personne physique. Il en résulte une bifurcation fonctionnelle où les systèmes administratifs interagissent principalement avec l'entité papier créée par l'enregistrement, tandis que l'individu en chair et en os existe dans un cadre juridique distinct. Il s'agit d'un changement subtil mais profond qui modifie fondamentalement la relation entre les citoyens et les structures de gouvernance.

Si l'interprétation juridique dominante considère ces systèmes comme des nécessités administratives, certains théoriciens du droit, comme Mary Elizabeth Croft, se demandent si la standardisation des conventions de dénomination dans les documents officiels (y compris l'utilisation de noms commençant par une majuscule) ne signifie pas un changement plus fondamental dans la relation juridique entre les individus et l'État. Ces questions, bien que spéculatives, reflètent des préoccupations plus larges quant à la manière dont les systèmes administratifs interviennent de plus en plus dans la relation entre les citoyens et l'État.

Ces questions trouvent un appui contextuel dans des opérations spécifiques du Trésor. Le Département du Commerce des États-Unis suit les certificats de naissance grâce aux rapports Statistiques des États-Unis du Bureau du recensement . Chaque certificat de naissance reçoit un numéro unique qui est transmis à la comptabilité de la Réserve fédérale, comme indiqué dans sa publication « Modern Money Mechanics » . Cet enregistrement crée ce que la terminologie du Trésor appelle un « certificat d'endettement » avec des procédures d'enregistrement spécifiques dans le cadre des comptes directs du Trésor. Alors que les analystes financiers traditionnels interprètent ces systèmes comme un simple suivi administratif, l'article 9-105 de l'UCC définit une « garantie certifiée » dans des termes qui pourraient potentiellement s'appliquer aux certificats de naissance enregistrés, notamment lorsqu'il est considéré parallèlement à l'article 9-311 de l'UCC qui régit la perfection des sûretés par dépôt gouvernemental – un système similaire aux processus d'enregistrement des naissances.

Certains chercheurs, dont David Robinson dans son ouvrage « Meet Your Strawman and Whatever You Want to Know », proposent une théorie juridique selon laquelle les certificats de naissance créent une entité juridique distincte – parfois appelée « homme de paille » – de la personne physique. Si les perspectives juridiques dominantes et les décisions judiciaires ont systématiquement rejeté ces interprétations, leurs partisans soulignent l'utilisation particulière de lettres majuscules dans les documents gouvernementaux et l'attribution d'identifiants numériques comme preuve de ce double cadre identitaire.

Si cela vous paraît tiré par les cheveux, je comprends. Une interprétation plus modérée considère que ces systèmes d'identification ont été développés principalement pour répondre à des besoins pratiques de gouvernance – normalisation des dossiers de citoyenneté, mise en place de services sociaux et création d'identités juridiques cohérentes – plutôt que comme des instruments financiers. Pourtant, même cette vision pragmatique reconnaît que ces systèmes ont fondamentalement modifié la relation citoyen-État, d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas pleinement. J'ai eu la même réaction. Mais avant de rejeter complètement cette idée, je vous encourage à examiner vos propres documents – le nom en majuscules sur votre permis de conduire, la mention sur votre carte de sécurité sociale déclarant qu'elle reste la propriété de l'organisme gouvernemental qui l'a délivrée. Les cadres dont nous discutons se cachent au grand jour, dans des documents que nous consultons quotidiennement, mais que nous remettons rarement en question.

Il est important de reconnaître que les tribunaux ont systématiquement rejeté ces interprétations pour des motifs tant procéduraux que substantiels, et les constitutionnalistes soutiennent que les certificats de naissance ont été élaborés principalement à des fins pratiques – suivi démographique, établissement de la citoyenneté et accès aux services publics – et non comme instruments financiers. S'il existe bien une distinction juridique entre les personnes physiques et les personnes morales (comme l'a établi l'arrêt Hale c. Henkel), la perspective juridique dominante considère que cela ne permet pas d'affirmer que l'enregistrement des naissances constitue une garantie financière. Néanmoins, le développement de ces systèmes d'identification et l'expansion des structures bancaires ont eu lieu en parallèle et ont permis l'instauration de nouvelles relations administratives entre les individus et l'État.

Ces transformations abstraites ont des conséquences concrètes sur la vie quotidienne des citoyens. Prenons l'exemple de la fiscalité foncière : si le cadre constitutionnel considérait la propriété immobilière comme un droit fondamental bénéficiant de solides protections, les procédures administratives actuelles peuvent conduire à la saisie par l'État d'un logement familial pour impayés d'impôts fonciers – même s'il appartient entièrement à la famille sans hypothèque en cours – souvent sans contrôle judiciaire minimal. Cette réalité stupéfiante signifie qu'un propriétaire peut perdre l'intégralité de sa valeur nette pour des impayés fiscaux relativement mineurs. Plus de 5 millions d'Américains ont fait l'objet de procédures de saisie immobilière pour cause d'impôt foncier au cours de la dernière décennie , illustrant comment l'efficacité administrative supplante de plus en plus la propriété fondée sur les droits.

Ces systèmes pris ensemble constituent la base de ce que j'ai décrit précédemment comme une architecture complète pour le suivi de l'activité humaine - des transactions financières aux antécédents médicaux en passant par les mouvements physiques - marquant un changement profond dans la manière dont les structures de gouvernance interagissent avec la vie humaine.

L'évolution documentée de la gestion de l'identité – de l'enregistrement facultatif des naissances à l'enregistrement obligatoire avec des identifiants uniques – représente une refonte fondamentale de la relation de l'individu à l'État. Comme nous l'explorerons plus loin, ces systèmes ont créé l'infrastructure administrative nécessaire à la mise en œuvre de changements de gouvernance à grande échelle, au travers de cadres juridiques que peu de citoyens examineraient directement.

Il n'est pas nécessaire d'accepter les aspects les plus spéculatifs de la théorie de l'homme de paille pour observer et considérer comment l'augmentation de la documentation et de l'enregistrement des citoyens coïncide avec l'expansion des systèmes financiers. Le développement de l'enregistrement des naissances, des numéros de sécurité sociale et des systèmes d'identification des contribuables a créé de nouvelles méthodes de catégorisation et de suivi des citoyens, étroitement liées aux évolutions importantes du secteur bancaire et financier – une corrélation documentée qui mérite d'être examinée, quelle que soit l'interprétation que l'on en donne.

Ce concept de fiction juridique a des racines historiques plus profondes qu'on ne le pense. La loi Cestui Que Vie de 1666, votée par le Parlement anglais après le Grand Incendie de Londres, a établi un cadre permettant de considérer une personne comme légalement « morte » alors qu'elle est physiquement vivante. Lorsqu'une personne était considérée comme « perdue au-delà des mers » ou autrement portée disparue pendant sept ans, elle pouvait être légalement présumée morte, créant ainsi l'une des premières distinctions systématiques entre existence physique et statut juridique.

L'historien du droit David Seipp note que cela a créé un cadre dans lequel le « cestui que vie » (le bénéficiaire d'une fiducie) pouvait être juridiquement distinct de sa personne physique. Bien qu'il ait initialement abordé les droits de propriété pendant les périodes de déplacements importants, ce concept d'identité juridiquement construite distincte de la personne physique a établi un précédent qui allait plus tard influencer les cadres juridiques modernes. Les archives parlementaires britanniques confirment que cette loi est toujours en vigueur sous la référence « aep/Cha2/18-19/11 » , avec des modifications enregistrées aussi récemment qu'en 2009 par le biais de la loi sur les perpétuités et les accumulations .

Ce développement historique représente un exemple précoce de la capacité du système juridique à créer des catégories distinctes de « personnalité » qui fonctionnent indépendamment de l’existence naturelle – un concept qui allait évoluer de manière significative au cours des siècles suivants à travers le droit des sociétés et les structures de gouvernance administrative.

Personnes physiques vs. personnes morales

Cette distinction juridique entre personnes physiques et personnes morales a trouvé une expression formelle dans la jurisprudence américaine à travers plusieurs arrêts marquants. Dans l'affaire Hale c. Henkel (1906), la Cour suprême a explicitement distingué les droits individuels des droits des sociétés, déclarant : « L'individu peut invoquer ses droits constitutionnels de citoyen… Ses droits sont ceux qui existaient en vertu de la loi du pays, bien avant l'organisation de l'État… La société est une créature de l'État. »

Cet arrêt a établi que la personnalité juridique diffère fondamentalement de la personnalité physique. Plus tard, dans l'affaire Wheeling Steel Corp. c. Fox (298 US 193, 1936), la Cour a consolidé ce principe en statuant qu'« une société peut avoir une personnalité juridique distincte de celle de ses actionnaires ».

Cette distinction fondamentale entre droits naturels et privilèges corporatifs créés par l'État demeure au cœur des interrogations sur la nature de plus en plus corporatiste de la gouvernance. La Cour suprême a affirmé que les sociétés n'existent qu'avec la permission de l'État, tandis que les personnes physiques disposent de droits inhérents « antérieurs à l'organisation de l'État » – une distinction philosophique aux implications profondes pour la compréhension des structures de gouvernance modernes.

Un certificat de constitution daté du 11 juillet 1919 semble indiquer une entité nommée « Internal Revenue Tax and Audit Service, Inc. », agréée dans le Delaware. L'objectif déclaré incluait la fourniture de services de comptabilité et d'audit « conformément aux lois sur les impôts des États-Unis ». Alors que les historiens conventionnels interprètent ces entités comme des prestataires de services contractant avec le gouvernement plutôt que comme le gouvernement lui-même, ce modèle d'entités corporatives parallèles aux fonctions gouvernementales mérite un examen approfondi pour comprendre la nature hybride public-privé des structures administratives américaines.

Ces distinctions juridiques soulèvent une question théorique sur l'identité elle-même. Si, comme le suggèrent certains juristes, les États-Unis ont connu une transformation juridique majeure en 1871 et que la législation bancaire a ultérieurement modifié les relations citoyens-État, cela pourrait avoir des conséquences sur notre compréhension de la responsabilité au sein du système. Selon cette perspective, la relation entre citoyens et État pourrait être repensée en termes de responsabilité patrimoniale. Comme le suggère l'avocat constitutionnel Edwin Vieira Jr. dans son analyse des pouvoirs monétaires , si les citoyens sont traités comme des actifs de l'État (plutôt que l'État comme leur serviteur), cela inverserait fondamentalement la relation constitutionnelle et modifierait potentiellement les obligations financières en conséquence.

Au cœur de cette analyse se pose une question fondamentale : si la personnalité juridique peut être dissociée de la personnalité physique, cela signifie-t-il que les citoyens modernes vivent dans un État juridique bifurqué, où leur personne physique est soumise au droit naturel, mais où leur identité juridique s'inscrit dans un cadre corporatif et commercial ? Si tel est le cas, cela cadrerait directement avec la théorie selon laquelle les États-Unis, après 1871, fonctionnent comme une entité juridique gérée plutôt que comme une véritable république constitutionnelle. Si la loi de 1871 n'a explicitement réorganisé que Washington D.C. en « municipal corporation », les partisans de cette théorie suggèrent que cela a eu des implications plus larges pour l'ensemble du pays. Ils soutiennent que, puisque Washington D.C. est le siège du gouvernement fédéral, sa constitution en corporation a créé de fait un siège social à partir duquel le reste du pays pourrait être administré selon des principes similaires. Cette interprétation considère la réorganisation de Washington D.C. comme la première étape d'un processus visant à étendre progressivement les cadres de gouvernance d'entreprise à l'ensemble de la structure fédérale. Les critiques soutiennent que cela outrepasse le libellé explicite de la loi, qui limite sa portée au District lui-même.

Les implications sont profondes. Si ces interprétations sont correctes, une grande partie de ce que nous considérons comme des obligations financières personnelles pourrait reposer sur une méconnaissance fondamentale de notre relation juridique avec l'organisme public lui-même.

Après avoir examiné la transformation juridique potentielle de la gouvernance et de la citoyenneté américaines, examinons maintenant comment des schémas similaires se manifestent dans les affaires internationales contemporaines. Dans National Suicide: Military Aid to the Soviet Union , Sutton a démontré que la matrice financière et juridique s'étend à l'échelle mondiale. Il a constaté qu'environ 90 % du développement technologique soviétique provenait de transferts et de financements occidentaux, ce qui montre comment les systèmes de contrôle financier transcendent les apparentes divisions géopolitiques. Lorsque des superpuissances rivales sont fondamentalement soutenues par les mêmes intérêts financiers, les notions traditionnelles de souveraineté nationale deviennent de plus en plus discutables. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres d'intérêts financiers supranationaux non élus et irresponsables, opérant au-delà des frontières nationales et du contrôle démocratique.

Le cadre théorique de la « souveraineté gérée » offre une perspective convaincante à travers laquelle analyser les relations géopolitiques modernes, en particulier dans les pays qui subissent une influence financière extérieure significative.

Études de cas sur la souveraineté moderne

Nations Fiat : la souveraineté moderne comme réalité fabriquée

Le modèle de gouvernance fondateur des États-Unis reposait sur des principes clairs, consignés dans la Déclaration d'indépendance et la Constitution. L'histoire montre que les Pères fondateurs ont explicitement établi un système où le pouvoir émanait du peuple plutôt que d'un souverain. Cependant, au fil du temps, l'ajout et la superposition incessants de structures administratives à notre République constitutionnelle ont entraîné une inversion progressive de ce rapport de force. Comme l'a déclaré James Wilson, signataire de la Déclaration et de la Constitution, dans des récits contemporains : « Le pouvoir suprême réside dans le peuple, et il ne s'en départit jamais. »

Ce concept de souveraineté fabriquée suit le même modèle dans nos systèmes monétaire, scientifique et social , tous de plus en plus maintenus par des décrets et des croyances collectives plutôt que par une substance intrinsèque. De même que notre monnaie tire sa valeur de sa déclaration plutôt que de sa valeur intrinsèque, les systèmes de gouvernance modernes tirent leur légitimité de l'autorité administrative plutôt que d'un consentement authentique.

Cette conception originale contraste fortement avec la structure de gouvernance qui a émergé après 1871. Si nous examinons les preuves d’archives provenant de communications diplomatiques, de documents bancaires et de décisions juridiques de cette période, nous constatons que la souveraineté est de plus en plus traitée comme une marchandise négociable plutôt que comme un droit inhérent des peuples.

Ukraine : une étude de cas actuelle sur la souveraineté gérée

L'évolution des pressions financières extérieures, source d'opportunités de restructuration de la souveraineté, n'est pas seulement historique : elle continue de façonner la géopolitique actuelle. Aucun exemple moderne n'illustre mieux cette transformation que l'Ukraine. L'histoire documentée révèle une nation dont la souveraineté a été maintes fois redéfinie par des puissances extérieures.

Ce schéma a commencé des années plus tôt. En 2008, le président George Bush a publiquement déclaré le ferme soutien des États-Unis à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN , affirmant que « soutenir les aspirations de l'Ukraine à l'OTAN profite à tous les membres de l'alliance ». Cet engagement public en faveur de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN est intervenu malgré des évaluations très claires des services de renseignement américains mettant en garde contre une éventuelle réaction russe.

Un câble diplomatique classifié de 2008 ( référence WikiLeaks : 08MOSCOW265_a ) de l'ambassadeur Burns de l'époque avertissait explicitement que « l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus brillante de toutes les lignes rouges pour l'élite russe (et pas seulement Poutine)... Je n'ai encore trouvé personne qui considère l'Ukraine dans l'OTAN comme autre chose qu'un défi direct aux intérêts russes. »

La gestion active de la souveraineté ukrainienne par des forces extérieures est devenue encore plus évidente en 2014, lorsque la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland a été surprise lors d'une conversation téléphonique, qui a fuité, au cours de laquelle elle discutait du choix du prochain dirigeant ukrainien après le soulèvement d'Euromaïdan. Lors de cette conversation, elle a déclaré à l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, Geoffrey Pyatt : « Je pense que Yats [Arseni Iatseniouk] est l'homme de la situation », démontrant ainsi l'implication directe des États-Unis dans la formation du gouvernement ukrainien post-révolutionnaire.

La transcription de l'appel Nuland-Pyatt est accessible au public , confirmant comment l'intervention américaine a façonné le processus politique ukrainien à des moments critiques.

Les mécanismes financiers du contrôle externe sont devenus explicites dans la relation de l'Ukraine avec le FMI après 2014. La « Première revue de l'accord élargi » du FMI pour l'Ukraine, publiée en août 2015, détaille les exigences de « conditionnalité » étendues affectant la politique intérieure, notamment les réformes de gouvernance, les mandats de privatisation et la restructuration financière. Ces conditions représentent ce que l'historien économique Michael Hudson appelle la « super-souveraineté » , où les institutions financières internationales exercent une autorité qui supplante les gouvernements nationaux élus.

Renforçant encore la thèse de la souveraineté gérée, les documents financiers montrent qu'entre 2014 et 2022, l'Ukraine a reçu des milliards de dollars de financement du FMI et de la Banque mondiale, assortis de conditions de gouvernance explicites – créant ce que les économistes appellent la « conditionnalité » , qui a limité la capacité de l'Ukraine à prendre des décisions politiques indépendantes.

Plus récemment, en 2023, BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a signé un protocole d'accord avec le gouvernement ukrainien pour coordonner les investissements pour la reconstruction - illustrant davantage la manière dont les intérêts financiers se positionnent pour influencer le développement national pendant les périodes de vulnérabilité.

En suivant l'argent et les câbles diplomatiques divulgués, nous pouvons observer un schéma constant : le contrôle externe du paysage politique et économique de l'Ukraine. Ce schéma révèle comment la souveraineté moderne est devenue de plus en plus une construction fiduciaire, fabriquée par le biais du contrôle financier et institutionnel. L'exemple ukrainien reflète exactement le schéma que nous avons observé dans l'histoire américaine : la vulnérabilité financière ouvre la voie à des restructurations de la gouvernance, souvent mises en œuvre par des entités non élues, dénuées de loyauté envers les fondements constitutionnels de la nation ou son peuple. De même que la dette de l'après-guerre civile a potentiellement facilité les changements de la loi de 1871, la précarité financière de l'Ukraine a permis une refonte externe de sa gouvernance. Les parallèles sont trop frappants pour être ignorés.

Réflexions sur la souveraineté

La plupart des personnes qui s'intéressent un tant soit peu aux affaires internationales comprennent l'existence d'États fantoches. Nous reconnaissons les cas où des gouvernements étrangers sont soutenus, dirigés par des leviers économiques ou carrément contrôlés par des forces extérieures. Le seul véritable débat porte sur les pays qui entrent dans cette catégorie.

Mais pourquoi, alors que beaucoup reconnaissent cette réalité à l’étranger, rejettent-ils la simple suggestion que les États-Unis – la nation la plus endettée du monde, avec un système financier directement lié aux intérêts bancaires privés – pourraient être soumis aux mêmes forces ?

Tout comme une nation relativement jeune comme l'Ukraine peut être ouvertement influencée par des intérêts financiers extérieurs, tout pays lourdement endetté est confronté à des vulnérabilités similaires. Pourquoi l'économie la plus puissante du monde, avec une dette nationale colossale de 34 000 milliards de dollars, serait-elle à l'abri ? Les mêmes principes s'appliquent, mais à des échelles différentes : la vulnérabilité financière crée des leviers d'influence extérieure, quelle que soit la taille ou la puissance d'une nation.

Est-il vraiment possible qu’une nation qui emprunte sans cesse auprès d’institutions financières privées, dont le système monétaire est contrôlé non pas par ses représentants élus mais par une banque centrale privée, soit en quelque sorte complètement souveraine ?

Dette nationale et finance mondiale

Ce qui est particulièrement frappant dans ce contexte, c'est la manière dont la dette nationale peut être perçue à travers les principes de consentement public et de légitimité. Les documents du Trésor montrent que la dette nationale est passée d'environ 2,2 milliards de dollars en 1871 à plus de 34 000 milliards de dollars aujourd'hui . Les documents financiers attestent que cette dette est en grande partie détenue par des intérêts bancaires privés . Si les citoyens sont fonctionnellement garants de cette dette (comme le suggère le statut juridique unique des certificats de naissance et des numéros de sécurité sociale), qu'est-ce que cela signifie pour les concepts de liberté et de consentement ?

Plus fondamentalement encore, la nature paradoxale de notre système monétaire – dans lequel la dette est censée être remboursée par des instruments de dette – représente l’une des transformations les plus importantes et pourtant les moins bien comprises de l’économie moderne.

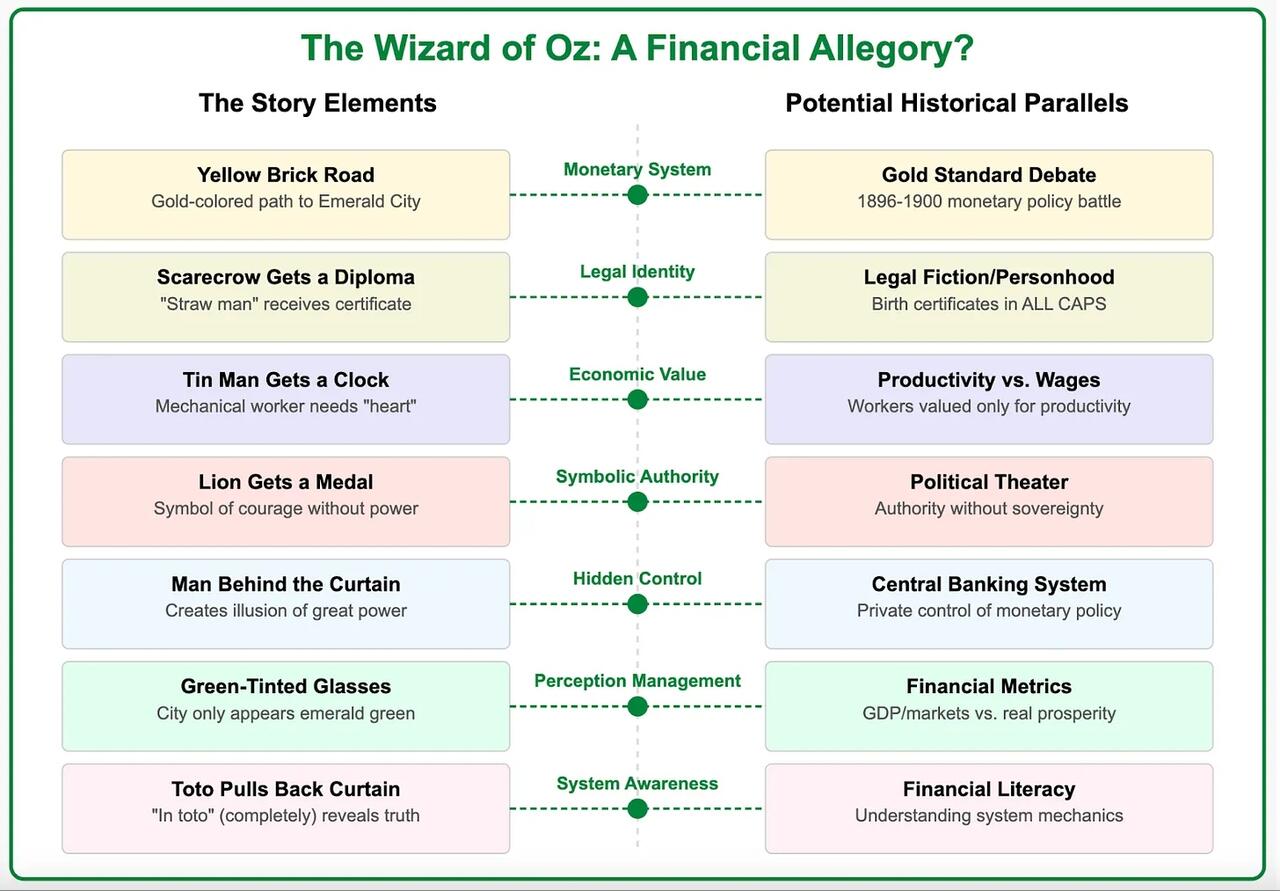

Le Magicien d’Oz : une allégorie financière ?

Parmi les interprétations les plus fascinantes, bien que controversées sur le plan académique, de la culture américaine figure la lecture du Magicien d'Oz de L. Frank Baum comme une allégorie monétaire potentielle . Publié pendant les débats houleux sur l'étalon-or qui dominèrent les élections présidentielles de 1896 et 1900, l'ouvrage contient des éléments que les chercheurs ont identifiés comme de potentiels commentaires économiques.

Le Magicien d'Oz m'a frappé différemment lorsque je l'ai revisité après ces recherches. Ce que j'appréciais autrefois comme un simple conte de fées s'est soudain révélé être quelque chose de potentiellement plus profond : Dorothy et ses compagnons affrontent le tout-puissant Magicien, pour découvrir que derrière cette illusion élaborée se cache un petit homme insignifiant manipulant des leviers. C'est une métaphore parfaite de notre perception de l'autorité : imposante, intimidante et omnipotente – jusqu'à ce que nous osions regarder derrière le rideau.

Considérez ces parallèles potentiels que certains chercheurs ont proposés, bien qu'il reste à déterminer si Baum avait l'intention de faire ces connexions :

Dorothy parcourt la Route de Briques Jaunes (étalon-or) chaussée de chaussures en argent (remplacées par des pantoufles en rubis dans le film). Cela reflète le grand débat monétaire de l'époque : fallait-il baser le dollar uniquement sur l'or ou inclure l'argent dans un étalon bimétallique ?